2024年10月25日

スキマバイトの労務管理

昨今の人手不足への対応や、副業・兼業の解禁の流れなどもあり、スキマ時間に短時間だけ働けるスキマバイト(スポットバイト)は注目されています。「Timee(タイミー)」、「シェアフル」、「メルカリ ハロ」などといったスキマ時間に働けるバイト探しサービスが次々と誕生していることをご存じの方も多いでしょう。さらに、2024年秋には株式会社リクルートが“スポットワーク”に特化した求人サイトを立ち上げると発表しており、今後ますます、企業のスポットワーカー活用の機会が増えることが予想されます。そこで、今回は、スキマバイトの労務管理について説明いたします。

テーマ1 スキマバイトとは?

スポットワークの1つであるスキマバイト。最近よく聞く単語ですが、スキマバイトとは一体どのようなものなのでしょうか。テーマ1では、スポットワークとスキマバイトについてご説明いたします。

■スポットワークとは

英語のSpot(スポット)とWork(ワーク)をあわせた造語です。スポットワークという単語は、法律上で定義されているわけではありませんが、短時間・単発(短い時間と期間だけ)など、“継続した雇用関係がない”働き方を指しています。

広い意味でのスポットワークは、雇用契約を結ばない短時間・単発の働き方である“ギグワーク”も含みます。

■ギグワーク、フリーランスとの違いは?

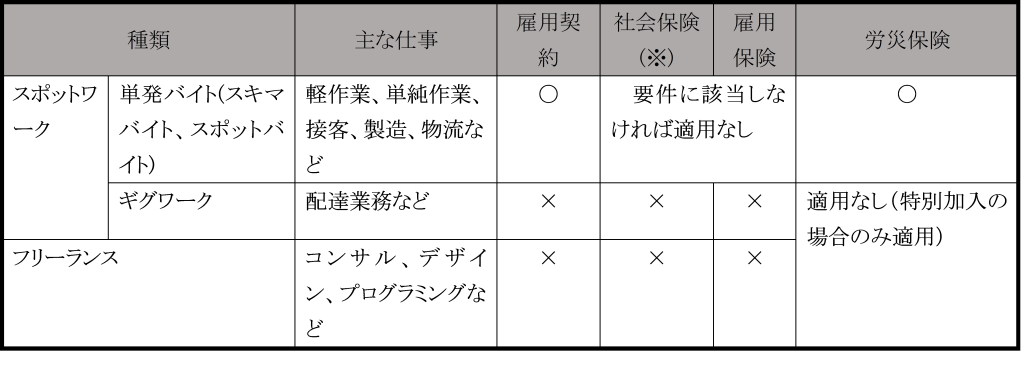

2024年11月から『フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)』が施行されることをご存じの方も多いでしょう。“フリーランス”という働き方も増えていますが、スキマバイトやギグワークと混同されやすいため、下の表で確認してみましょう。

(※)社会保険・・・健康保険、介護保険、厚生年金保険

大きな違いとしては主に、「雇用契約のある/なし」、「労災保険の対象/対象外」などです。

“ギグワーク”の仕事は、短時間・単発の仕事で、雇用契約はなく、請負契約です。報酬は時間給ではなく、成績や売り上げに応じた歩合給で支払われます。UberEATS(ウーバーイーツ)などの配達業務が代表例です。

“フリーランス”は、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」によれば、“実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者”のことを指します。契約形態としては、請負契約か準委任契約となり、就業時間・場所は拘束されません。

ギグワーク、フリーランスともに、原則、社会保険、雇用保険、労災保険の対象にはなりません。

■スキマバイトについて

短時間・単発の働き方で、雇用契約を結ぶ“単発バイト(スキマバイト)”には、軽作業、接客、製造、物流、イベントスタッフなど、様々な仕事があります。スキマバイトは「雇用契約がある」「労災保険の適用がある」という点で、ギグワーク、フリーランスと大きく異なります。

「雇用契約がある」というのは、すなわち、使用者(雇用主)が労働者に指揮命令をし、働いた時間(労働時間)に対する賃金を労働者に支払う契約を結んでいることをいいます。雇用契約を結ぶことで、労働者は、労働基準法や労災保険法、労働契約法などの法律に守られることになります。したがって、企業がスキマバイトを行うスポットワーカーを活用される際は、雇用契約を結ぶ必要がある、労働基準法・労災保険法等が適用されているなど、スポットワーカーについても労務管理を行う必要がある点をふまえておきましょう。

テーマ2 企業がスキマバイトを活用するときに準備すること

企業がスキマバイトを行うスポットワーカーを活用する際、労務管理を行う必要があると上述しましたが、いざ、企業がスポットワーカーを活用する場合には、どのようなことを準備しておいたら良いのでしょうか。テーマ2では、企業がスキマバイトを活用するときに準備することについてご説明いたします。

■企業が準備する5つのこと

企業がスキマバイトを活用するときに準備することとしては、主に、次の5点となります。

(1)スキマバイト用の「労働条件通知書」の準備

(2)スキマバイト用の「安全衛生教育」プログラムの準備

(3)スキマバイト用の「就業規則」の準備

(4)スキマバイト用の「業務マニュアル」などの準備

(5)現場のマネージャー層用の「ハラスメント研修」の準備

以下より詳しく解説します。

- スキマバイト用の「労働条件通知書」の準備

スキマバイトも労働基準法が適用される労働者であることから、労働契約の締結の際には「労働条件通知書」を交付する義務があります。通知書に記載しなければいけない事項としては、労働契約の期間、始業・終業時刻、休憩、賃金などの絶対に明示しなければいけない事項や、安全・衛生、職業訓練、災害補償など定めがある場合に明示する事項があります(※通常の労働者に交付する通知書と同様の事項です)。

2024年4月から“労働条件の明示のルール”が一部改正されましたが、スキマバイトについても、“就業場所・業務の変更の範囲”を明示する必要があるため、忘れずに記載するようにしましょう。

「労働条件通知書のモデル様式」が厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」からダウンロードできるため、活用されるとよいでしょう。

- スキマバイト用の「安全衛生教育」プログラムの準備

スキマバイトを雇用した際は、従事する業務について安全または衛生のための必要な事項について教育(=安全衛生教育)を行う必要があります(労働安全衛生法59条)。教育の具体的な内容については「労働安全衛生規則35条」に記載されていますが、作業手順、作業開始時の点検、整理・整頓及び清潔の保持、事故が起きたときの応急処置や退避に関することなどがあります。

スキマバイトに行わせる業務に合わせて内容を整理し、スキマバイト用の安全衛生教育プログラムを準備しましょう。なお、令和6年4月以降は全業種で、従事する作業に関係する作業手順や機械等による作業方法の「雇入れ時教育」を実施しなければなりません。必要な教育を行わないなど、安全衛生教育について違反した場合には罰則がありますのでご注意ください。

- スキマバイト用の「就業規則」の準備

スキマバイトも労働者に該当するため、就業規則を周知する義務があります(※周知義務を怠った場合は、労働基準法違反として罰則があります)。服務規律等にしたがって円滑に業務に取り組ませるためにもスキマバイト用の就業規則等を準備しましょう。名誉棄損や信用失墜、不正、機密漏えい、ハラスメントなどの行為を生じさせないようにするために、業務に取り組ませる前に周知しておくのがおすすめです。

就業規則を労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどして、内容が確認できないと、就業規則の効力は認められません。「就業規則がない」のと同じ扱いでは、なにか問題が起きたときに会社のリスクが高まることからも、スキマバイト用の就業規則を作成し、必ず周知するようにしましょう。

- スキマバイト用の「業務マニュアル」などの準備

(2)の安全衛生教育プログラムと同様に、スキマバイト用の業務マニュアルなどの準備をしておくのがおすすめです。スキマバイトの仕事は特性上、軽作業や単純作業が多いですが、未経験、未熟練の人が応募してくる可能性が高く、単発で来る(継続で来ない)人がほとんどです。その都度、現場のマネージャー層が指導していると二度手間、三度手間になってしまうことから(※指導時間も労働時間になります)、スキマバイトに担当させる業務のマニュアルを作成し、スキマバイトにマニュアルを確認させてから業務に取り組ませましょう。

- 現場のマネージャー層用の「ハラスメント研修」の準備

人手が足りないときに有効に活用できるスキマバイトですが、上述のとおり、未経験、未熟練、単発で来る人が多く、職務遂行にあたっては不慣れなこともあり、企業側が要望している水準には至らないことがあるかもしれません。その際に注意したいのが、現場のマネージャー層などによる指導の仕方です。身体的・精神的な攻撃はもってのほかですが、能力を超えた業務を指示するなど“過大な要求”はハラスメントに該当するため注意が必要です。スキマバイトに取り組ませる業務の内容(質)、業務量を適正に見積もった上で、現場のマネージャー層向けに実施する「ハラスメント研修」も準備しましょう。

テーマ3 スキマバイトの労務管理で注意すること

テーマ3では、テーマ2の内容もふまえながら、スキマバイトの労務管理で注意することについてご説明いたします。注意点としては主に、次の6点です。

注意点1.労災保険の対応、保険料の納付を忘れずに

注意点2.労働時間に算入する“行為”の正確な把握

注意点3.1日の労働時間の端数計算の正確な実施

注意点4.適正な賃金の支払い

注意点5.雇用保険、社会保険の被保険者の要件の確認

注意点6.税区分の確認、源泉徴収票の発行義務あり

以下より詳しく解説します。

注意点1.労災保険の対応、保険料の納付を忘れずに

繰り返しとなりますが、スキマバイトも労災保険が適用されます。もし、事業所内で労働災害が起きたら、自社の労災保険を使って労働基準監督署に申請をします。申請を行わないと労災隠しにつながり、労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金が科されることになるため注意が必要です。

労災保険は、スキマバイトを活用するすべての事業所において、事業主が全額負担で労災保険料を納付します。毎年6月~7月に行う労働保険の年度更新で、スキマバイトに支払った賃金額も含めて忘れずに申告をしましょう。

注意点2.労働時間に算入する“行為”の正確な把握

2019年4月から、タイムカードやPCの使用時間など“客観的な記録による労働時間の把握”が法的義務となりました。使用者には“労働時間”を適正に把握する責務があります。労働時間というと「実際に働いている時間だけ参入すればいいんだよね?」と、着替えや片付けなどの行為の時間を労働時間に算入していない企業もあるかもしれませんが、これはNGです。

| 【労働時間に算入する必要がある行為】

・着用を義務付けている制服の着替え ・業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等) ・使用者の指示があった場合に即時に業務に従事することを求められている待機時間(いわゆる「手待時間」) ・参加が義務付けられている研修・教育訓練の受講 ・使用者の指示により行う業務に必要な学習等 |

スキマバイトは時給で賃金が支払われることから、労働時間の適正な把握は重要なポイントです。企業が労働時間をきちんと把握していないと法令違反となり、是正勧告の対象となるためご注意ください。

注意点3.1日の労働時間の端数計算の正確な実施

注意点2.と関連しますが、時給で賃金が支払われるスキマバイトにとって、1日の労働時間の端数計算が正しく行われていることも重要なポイントの一つです。毎日の労働時間は、原則、“1分単位”で把握するようにします。したがって、1日の時間について15分や30分未満を切り捨てるのは違法な処理となります。

注意点4.適正な賃金の支払い

スキマバイトにも通常の労働者と同様に、最低賃金や割増賃金、副業・兼業における労働時間の通算のルールが適用されます。

スキマバイトの時給を決める際は、都道府県ごとに定められた“地域別最低賃金”を上回っているか必ずチェックしましょう。最新の地域別最低賃金は毎年10月に発表されるため、事業所の所在地の都道府県の地域別最低賃金を確認してください。なお、最低賃金以下で雇用した場合には、使用者は罰則の対象となるだけでなく、差額を労働者に支払う義務も出てきます。

割増賃金のルールは通常の労働者と同じ扱いとなります。

| ・午後10時から午前5時までの時間帯は25%増の割増賃金の支払いが必要

・(原則)1日8時間、週40時間を超える労働には25%増の割増賃金の支払いが必要 |

他の職場の労働時間も通算する必要があるため、本業のある人をスキマバイトとして雇用する場合などには注意が必要です。逆に、自社の社員がスキマバイトを行うことがあるかもしれません。その場合には、就業規則に「副業・兼業規定」を設ける必要があります。バイト先で時間外労働を計算する際に、本業での労働時間を把握する必要があるため、本業の企業から当該労働者の労働時間の情報を求められた場合は応じる必要もあります。

注意点5.雇用保険、社会保険の被保険者の要件の確認

同じ人に何回も来てもらうことがない限り、雇用保険、社会保険の被保険者に該当するということはあまり発生しないと思いますが、念のため、雇用保険、社会保険の被保険者の要件もそれぞれ確認しておきましょう(※一部のスキマバイト求人サービスのアプリでは、要件に該当するような案件の募集はできないようになっています)。

注意点として、雇用保険について、現行では週20時間以上働いた場合、加入義務が発生しますが、2028年10月から“週10時間”以上から加入義務が発生することが予定されています。この点も念頭に置いておきましょう。

注意点6.税区分の確認、源泉徴収票の発行義務あり

税区分は、“甲・乙・丙”の3通りがあります。扶養控除の有無や雇用期間の違いによって控除額が区分けされるため、それにより計算方法が変わります。スキマバイトの税区分は、“丙欄”が適用されることがほとんどです。もし、仕事ぶりが優秀といった理由などから、雇用期間に変更があり、日雇い契約の期間が2ヶ月を超える場合には、甲欄または乙欄に変更し源泉徴収を行います。甲欄適用の際には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をスキマバイトに提出してもらう必要があります。

なお、スキマバイトに対しても源泉徴収票の発行義務があります。発行の求めに応じないと罰則があるため、対応にはご留意ください。

以上、スキマバイトの労務管理についてご説明いたしました。人手不足に悩む企業にとってスキマバイトの活用は、勤務シフトの充員や長期雇用リスクの回避、人件費の削減、面接等の手間の省略などメリットが大きいものです。とはいえ、スキマバイトも雇用契約を結ぶ労働者となるため、活用の前にはかならず社内整備を行いましょう。

編集者:井上晴司

最近の投稿

- 中小企業向けカスタマーハラスメント防止対策のポイント テーマ3

- 中小企業向けカスタマーハラスメント防止対策のポイント テーマ2

- 中小企業向けカスタマーハラスメント防止対策のポイント テーマ1

- 職場内のハラスメント防止対策のポイント 3

- 職場内のハラスメント防止対策のポイント 2

よく読まれている記事

カテゴリー

- Money (2)

- お知らせ (62)

- その他 (2)

- チャイニーズウイルス (1)

- ニュース (3)

- ハラスメント (1)

- 健康保険・厚生年金保険 (5)

- 働き方改革推進関連法 (6)

- 副業・兼業 (1)

- 労働安全衛生法 (2)

- 労基法 (5)

- 労災保険 (5)

- 同一労働同一賃金 (8)

- 外国人雇用 (1)

- 大迷惑 (1)

- 年金 (4)

- 懲戒処分 (1)

- 採用情報 (1)

- 法改正 (3)

- 災難 (2)

- 社労用語じてん (2)

- 福利厚生 (2)

- 賃金 (2)

アーカイブ

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (3)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (5)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年3月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (2)

- 2019年3月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (4)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (1)

- 2017年12月 (1)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (6)

- 2017年8月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (1)