2025年8月28日

企業実務に影響!年金制度改正法の重要ポイント

令和7年6月13日、「年金制度改正法」(正式名称:社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)が成立しました。社会経済の変化に対応し、働く高齢者が年金を受給しやすく、また将来の年金給付水準を向上させることを目指し、改正されたものとなりますが、これらの法改正は「企業の実務」にも大きな影響を及ぼします。

今回は、中小企業の経営者、人事担当者が特に知っておくべき「社会保険の適用拡大」「在職老齢年金制度の緩和」「厚生年金の標準報酬月額上限の引き上げ」の3つのポイントに焦点をあてながらご説明いたします。

・・・テーマ1 年金制度改正法の概要・・・

今回の年金制度改正は、少子高齢化や多様化する働き方に対応し、年金制度をより持続可能で公平なものにすることを目指しています。具体的には、働く方々が安心して老後を迎えられるよう、社会保険の適用範囲を広げたり、年金を受け取りながら働きやすくする変更が盛り込まれました。特に企業に関係する大きな変更点については、以下の3つが挙げられます。

1.社会保険の適用拡大

これまで社会保険の対象外だった中小企業のパートタイム労働者やアルバイトなどが、社会保険に加入できるようになります。これにより、より多くの働く人々が社会保障を受けられるようになり、病気や怪我、失業、老後といったリスクに備えられます。企業にとっては、社会保険料の負担が増加する可能性がある一方で、従業員の福利厚生の充実という側面も持ちます。

2.在職老齢年金制度の緩和

年金を受け取りながら働いている高齢者が、より働きやすくなるように、年金が減額される基準が緩和されます。具体的には、給与収入と年金額の合計が一定額を超えると年金が減額される仕組みにおいて、その減額が始まる基準額が引き上げられます。これは、高齢者の働く意欲を後押しし、経験豊富な人材が長く社会で活躍できる環境を整備することを目的としています。この緩和は、企業が高齢者の人材活用戦略を見直すうえで、定年後の再雇用制度における就業規則や賃金規程の改定を検討する重要な要因となります。

3.厚生年金の標準報酬月額上限の引き上げ

社会保険料や将来の年金額を計算する際の基準となる「標準報酬月額」の上限額が引き上げられます。標準報酬月額とは、給与に応じて決められる社会保険料計算の基礎となる金額のことです。この上限が引き上げられることにより、特に高収入の従業員の社会保険料負担が増えることになります。それに伴い、企業が負担する社会保険料(事業主負担分)も増加するため、企業の人件費全体にも影響が生じる可能性があります。

上記3点以外にも、今回の年金制度改正には、企業実務には直接大きな関係はないものの、年金制度全体を理解するうえで重要な改正事項が含まれています。以下にその一部を列挙し、簡潔にご説明します。

①遺族年金制度の見直し

遺族厚生年金における男女差の解消や、子の遺族基礎年金の支給停止規定の見直しが行われます。これは、多様な家族形態や社会の変化に対応し、遺族に対する保障をより公平なものにするための改正です。

②個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入可能年齢の引上げ

iDeCoの加入可能年齢の上限が70歳未満に引き上げられます。これにより、より長く個人で老後資金の形成ができるようになり、自助努力による資産形成を促進します。

③企業年金の運用の「見える化」

企業年金(企業型DC、確定給付企業年金など)の運用状況に関する情報開示が強化され、厚生労働省が情報を集約し公表する仕組みが導入されます。これは、企業年金の運営の透明性を高め、加入者が自身の年金資産の状況を把握しやすくすることを目的としています。

④子の加算額の引上げ等

年金受給者に子がいる場合の加算額が引き上げられます。これは、子育て世代への支援を強化し、年金受給者の生活安定を図るための措置です。

⑤脱退一時金制度の見直し

日本の年金制度に加入した外国人が帰国する際に受け取れる脱退一時金について、請求可能期間や支給上限期間が見直されます。これは、制度の適正な運用と、国際的な社会保障協定等との整合性を図るための改正です。

⑥離婚時分割の請求期限の伸長

離婚時に夫婦間の年金記録を分割する制度の請求期限が2年から5年に伸長されます。これにより、離婚後の年金分割手続きをより余裕をもって行えるようになります。

これらの改正事項は、個々の年金受給者や私的年金制度の利用者に影響を与えるものですが、企業の給与計算や社会保険手続きといった実務に直接的な対応を求めるものではありません。しかし、企業が従業員からの年金に関する相談に対応する際や、福利厚生制度を検討する際には、これらの改正内容も背景知識として役立つため、同時に把握されておくと安心でしょう。

・・・テーマ2 改正が企業に与える影響と確認すべきポイント・・・

今回の年金制度改正は、企業の経営に直接的・間接的な影響を与える重要な変更です。テーマ2では、テーマ1でご説明した企業実務に直接的な関係を持つ大きな変更点3つを中心に、それぞれのポイントと、企業が確認すべき点を解説します。

1.社会保険の適用拡大

【改正内容の概要】

短時間労働者の社会保険加入の要件が大きく変わります。この改正は、より多くの労働者に社会保険のセーフティネットを提供し、将来の年金給付を充実させることを目指しています。

- 賃金要件の撤廃:これまで社会保険の適用要件の一つとして、月額8万円以上(いわゆる年収106万円の壁)という賃金要件がありましたが、この要件が撤廃されます(公布から3年以内の政令で定める日から施行)。これにより、たとえ月々の賃金が8.8万円未満であっても、週の所定労働時間が20時間以上であるなど、その他の要件を満たせば、社会保険の対象となる可能性が出てきます。

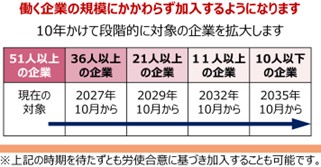

- 企業規模要件の段階的撤廃:2025年9月現在、社会保険の短時間労働者への適用は、従業員数“51人以上”の企業が対象となっています。この企業規模の要件が、2027年10月から2035年10月までの約8年間をかけて段階的に撤廃されます。最終的には、企業の規模にかかわらず、要件を満たす短時間労働者が社会保険の対象となるため、中小企業においても適用拡大の影響がより大きくなります。この段階的撤廃は、企業が円滑に対応できるよう猶予期間を設ける意図があります。

- 個人事業所の適用拡大:常時5人以上の従業員を使用する個人事業所のうち、これまで社会保険の適用除外とされてきた一部の業種(例:農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業など)も、新たに社会保険の適用事業所となります(2029年10月から施行)。ただし、既に存在する事業所については、当分の間は適用しないという経過措置が設けられています。

- 保険料負担の軽減措置と事業主への支援:適用拡大に伴い、新たに社会保険に加入することになる短時間労働者や、その従業員を雇用する企業には、新たな保険料負担が発生します。この負担を軽減するため、労働者に対しては3年間、事業主の追加負担により社会保険料を軽減する特例措置が設けられます。

さらに、事業主がこの軽減のために追加負担した保険料については、国がその全額を支援するという制度も導入されます。これは、企業の新たな負担を和らげ、適用拡大を円滑に進めるための重要な支援策です。

【企業に与える影響と確認すべきポイント】

社会保険の適用拡大は、企業にとって人事・労務管理に大きな変化をもたらします。

- 社会保険料負担の増加:最も直接的な影響は、新たに社会保険の対象となる従業員が増えることによる、企業が負担する社会保険料(事業主負担分)の増加です。これは人件費の増加に直結するため、予算計画に大きな影響を与える可能性があります。

- 人事・給与計算業務の変更と複雑化:適用対象となる従業員の特定、社会保険料の計算、そして資格取得・喪失の手続きなど、関連する人事・給与計算業務が大幅に増加し、複雑化します。特に、賃金要件の撤廃や企業規模要件の段階的撤廃により、これまで社会保険の対象ではなかった従業員も対象となるため、正確な情報把握と管理が求められます。給与計算システムや勤怠管理システムなどの見直し、あるいは新たなシステムの導入が必要になるケースも出てくるでしょう。

- 従業員への丁寧な説明の必要性:従業員にとっては、新たに社会保険料が控除されることで手取り額が減少する可能性があります。これに対する理解を得るためには、企業側から制度改正の目的や、社会保険加入によるメリット(例:将来の年金受給、傷病手当金、出産手当金など)について、丁寧かつ分かりやすい説明が必要になります。

【確認すべき具体的なポイント】

- 対象従業員の洗い出し:自社のパート・アルバイト従業員の中で、今回の改正により新たに社会保険の適用対象となる人がどのくらいいるのか、施行時期に合わせて正確に把握しましょう。特に、週の労働時間や契約期間など、賃金以外の適用要件を確認しておきましょう。

- 雇用契約・就業規則の見直し:新たな適用要件に対応するため、既存の雇用契約書や就業規則、賃金規程などを見直し、社会保険適用に関する規定を整備する必要がないか検討しましょう。従業員との認識のずれを防ぐためにも、明確な規程の整備が重要です。

- 予算計画の再検討:社会保険料の増加分を正確に見積もり、人件費予算に適切に反映させることが不可欠です。また、軽減措置や国からの支援制度の活用も視野に入れて計画を立てましょう。

- システム改修・導入の検討:給与計算や人事管理システムが、新たな社会保険料計算や手続きに対応できるかを確認し、必要に応じてシステムベンダーと連携して改修や新規導入を検討しましょう。

- 従業員向け説明会の実施:適用拡大の対象となる従業員だけでなく、全ての従業員に対して、制度改正の内容、適用対象となる条件、社会保険加入のメリット・デメリット、そして企業としての対応方針などを、質疑応答の時間を設けて説明会などを実施すると良いでしょう。

2.在職老齢年金制度の緩和

【改正内容の概要】

年金を受け取りながら働く高齢者の年金が減額される仕組みである在職老齢年金制度の基準が緩和されます。

- 支給停止基準額の引き上げ:現在、老齢厚生年金と給与収入(総報酬月額相当額)の合計が月50万円を超えると、年金の一部または全額が支給停止される仕組みになっています。今回の改正では、この支給停止が始まる基準額が「月62万円」に引き上げられます(2026年4月施行予定)。これは、2024年度の物価水準で試算された金額であり、働く意欲のある高齢者が、年金を減らされることなくより多くの収入を得られるようにするための重要な変更です。これにより、約20万人の高齢者が新たに老齢厚生年金を全額受給できるようになると試算されています。

【企業に与える影響と確認すべきポイント】

この制度緩和は、企業の高齢者人材活用戦略に直接的な影響を与え、従業員の働き方や企業の人事制度に変化を促す可能性があります。

- 高齢者の就労意欲向上と人材確保:年金が減額されにくくなることで、高齢者が「もう少し長く働きたい」「もう少し収入を増やしたい」と考えるようになり、就労意欲がさらに高まることが予想されます。企業にとっては、豊富な経験と知識を持つベテラン人材を、定年後も長く雇用しやすくなるという大きなメリットがあります。人手不足が深刻化する中、貴重な労働力として高齢者の活用はますます重要になるでしょう。

- 高齢者の多様な働き方の促進:年金と給与のバランスを考慮しやすくなるため、高齢従業員がフルタイムや短時間勤務、特定の専門業務に限定した働き方など、自身の体力やライフスタイルに合わせた多様な働き方を選択しやすくなります。企業は、こうした多様なニーズに応える柔軟な人事制度を検討するきっかけを得られます。

- 人事・賃金制度の見直し検討:高齢者の就労意欲の高まりに対応し、企業は定年後再雇用制度の条件(期間、処遇など)や、再雇用者の賃金体系について見直しを検討する必要が出てきます。年金と給与の合計額で生活設計をする従業員にとって、この基準額の引き上げは大きな影響を与えるため、企業としてどのような賃金水準や働き方を提示するかが、人材確保の競争力にもつながります。

【確認すべき具体的なポイント】

- 高齢従業員の人事制度の見直し:既存の定年後再雇用制度や継続雇用制度の運用実態を見直し、今回の改正をふまえて、より魅力的な制度に改善できないか検討しましょう。例えば、再雇用後の賃金カーブや、担当業務の範囲などを再設計することが考えられます。

- 就業規則・賃金規程の改定検討:高齢者の雇用継続に関する具体的な方針変更や、賃金体系の変更が必要となる場合は、就業規則や賃金規程の改定を検討する必要があります。従業員の納得を得るためにも、改定の趣旨を明確にし、十分に説明を行うことが重要です。

- 従業員への情報提供と相談対応:高齢従業員が自身の年金受給額や、働き続けた場合の年金と賃金の合計額について理解できるよう、企業として情報提供を行うことが望ましいです。必要に応じて、社会保険労務士などの専門家への相談機会を設けることも有効です。従業員一人ひとりのライフプランに合わせた働き方をサポートする姿勢を示すことが、エンゲージメント向上にもつながります。

- 人材配置・スキル継承計画の見直し:高齢人材が長く働くことを前提に、部署内の人員配置や、若手社員へのスキル・ノウハウの継承計画を長期的な視点で見直す機会と捉えましょう。

3.厚生年金の標準報酬月額上限の引き上げ

【改正内容の概要】

- 厚生年金保険料や将来の年金額を計算する際の基準となる「標準報酬月額」の上限が段階的に引き上げられます。

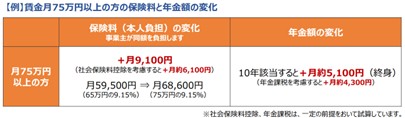

- 上限額の段階的引き上げ:現在の標準報酬月額の上限は月65万円(等級31等級)ですが、これが今後、段階的に引き上げられます。具体的には、2027年9月に月68万円(等級32等級)、2028年9月に月71万円(等級33等級)、そして2029年9月には月75万円(等級34等級)へと、3段階で引き上げられる予定です。これは、高所得者の保険料負担能力に応じた負担を求め、年金財政の基盤を強化するための措置です。

【企業に与える影響と確認すべきポイント】

この改正は、特に高収入の従業員を抱える企業にとって、社会保険料負担の増加という直接的な影響をもたらします。

- 社会保険料負担の増加:標準報酬月額の上限が引き上げられることで、月額65万円を超える報酬を得ている従業員(特に役員や管理職など)の厚生年金保険料が増加します。これに伴い、企業が負担する社会保険料(事業主負担分)も同額増加します。これは、人件費として計上される企業の支出が増えることを意味します。

- 人件費への影響と予算計画の見直し:社会保険料の増加は、企業の人件費全体に影響を及ぼします。特に高収入の従業員が多い企業ほど、その影響は大きくなります。そのため、今後の人件費予算を策定する際には、この保険料増加分を正確に見積もり、織り込む必要があります。

- 給与計算システムへの対応:新しい標準報酬月額の上限に対応できるよう、給与計算システムの設定変更や改修が必要になります。システムの自動計算機能が適切に働くか、事前に確認し、必要に応じてベンダーとの連携を図る必要があります。

【確認すべき具体的なポイント】

- 対象従業員の把握と影響額の試算:自社で月額65万円以上の報酬を得ている従業員が何人いるか、そして、それぞれの上限引き上げによって社会保険料がどの程度増加するのかを具体的に試算しましょう。

- 人件費予算への反映:試算した増加額を、今後の人件費予算や経営計画に適切に反映させましょう。複数年にわたって段階的に引き上げられるため、長期的な視点での計画が求められます。

- 給与計算システムの対応状況確認:現在使用している給与計算システムが、新しい標準報酬月額の上限(68万円、71万円、75万円)に自動で対応できるかを確認しましょう。対応できない場合は、手動での調整が必要になったり、システムの改修や入れ替えを検討したりする必要が出てきます。

- 従業員への説明:高収入の従業員にとっては、手取り額が減少することになります。社会保険料が増えることの意義(将来の年金給付の充実など)を含め、事前に丁寧に説明を行うことで、不要な誤解や不満を防ぐことができます。

今回の年金制度改正は、企業の経営に直接的・間接的な影響を与える重要な変更です。これらのポイントを理解し、今のうちから備えておくことで、法改正に適切に対応し、従業員が安心して働ける環境を整えることができます。

編集者:井上晴司

最近の投稿

- 【令和8年4月施行】 被扶養者認定の見直しで変わる企業実務のポイント

- 【令和8年4月施行】子ども・子育て支援金と迫りくる人件費負担増への備え

- スポットワーク活用における労務管理のポイント

- 年末年始休業のお知らせ

- 年末調整前に確認!

よく読まれている記事

カテゴリー

- Money (2)

- お知らせ (70)

- その他 (2)

- チャイニーズウイルス (1)

- ニュース (3)

- ハラスメント (1)

- 健康保険・厚生年金保険 (5)

- 働き方改革推進関連法 (6)

- 副業・兼業 (1)

- 労働安全衛生法 (2)

- 労基法 (5)

- 労災保険 (5)

- 同一労働同一賃金 (8)

- 外国人雇用 (1)

- 大迷惑 (1)

- 年金 (4)

- 懲戒処分 (1)

- 採用情報 (1)

- 法改正 (3)

- 災難 (2)

- 社労用語じてん (2)

- 福利厚生 (2)

- 賃金 (2)

アーカイブ

- 2026年2月 (2)

- 2026年1月 (1)

- 2025年12月 (1)

- 2025年10月 (1)

- 2025年9月 (1)

- 2025年8月 (2)

- 2025年5月 (4)

- 2025年4月 (1)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (3)

- 2025年1月 (2)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (2)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (2)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (2)

- 2023年10月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年5月 (2)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (1)

- 2023年2月 (5)

- 2022年12月 (3)

- 2022年11月 (2)

- 2022年10月 (1)

- 2022年8月 (2)

- 2022年5月 (1)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (1)

- 2022年2月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (1)

- 2021年8月 (2)

- 2021年7月 (1)

- 2021年5月 (2)

- 2021年1月 (1)

- 2020年12月 (2)

- 2020年11月 (3)

- 2020年10月 (1)

- 2020年9月 (1)

- 2020年6月 (1)

- 2020年5月 (1)

- 2020年3月 (4)

- 2020年1月 (1)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (1)

- 2019年7月 (1)

- 2019年6月 (3)

- 2019年5月 (2)

- 2019年3月 (1)

- 2018年12月 (1)

- 2018年11月 (3)

- 2018年10月 (4)

- 2018年8月 (1)

- 2018年7月 (1)

- 2018年5月 (1)

- 2018年4月 (2)

- 2018年3月 (1)

- 2017年12月 (1)

- 2017年11月 (1)

- 2017年10月 (6)

- 2017年8月 (1)

- 2017年6月 (2)

- 2017年5月 (2)

- 2017年4月 (1)